|

|

|

|

| Главная | Публикации | Проекты и программы | Образ Урала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Розанов Олег Васильевич, Первый заместитель председателя Изборского клуба ЗАДАЧИ КЛУБА Розанов Олег Васильевич, Первый заместитель председателя Изборского клуба ЗАДАЧИ КЛУБА Тыщенко Илья Владимирович председатель Уральского отделения Изборского клуба ТИТУЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ Тыщенко Илья Владимирович председатель Уральского отделения Изборского клуба ТИТУЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ Авдеев Сергей Васильевич Авдеев Сергей Васильевич  Зданович Геннадий Борисович Легенда Аркаима ОБЪЕДИНИТЬ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ МЫСЛЬ Зданович Геннадий Борисович Легенда Аркаима ОБЪЕДИНИТЬ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ МЫСЛЬ Кильдяшов Михаил Глава Союза писателей Оренбургской области Глава Оренбургского отделения Изборского клуба ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА ИЗБОРСК-УРАЛ Кильдяшов Михаил Глава Союза писателей Оренбургской области Глава Оренбургского отделения Изборского клуба ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА ИЗБОРСК-УРАЛ Сёмин Александр Николаевич Академик РАН ИЗБОРСКОЕ ИЗБРАННОЕ Сёмин Александр Николаевич Академик РАН ИЗБОРСКОЕ ИЗБРАННОЕ Магнитов Сергей Николаевич Магнитов Сергей Николаевич  Литвинов Владимир Георгиевич Литвинов Владимир Георгиевич  Постовалов Лев Аркадьевич Постовалов Лев Аркадьевич  Профессор Некрасов Станислав Николаевич Профессор Некрасов Станислав Николаевич  Палкин Алексей Геннадьевич Палкин Алексей Геннадьевич  Рыбин Владимир Александрович, Доктор философии, Челябинский Госуниверситет Рыбин Владимир Александрович, Доктор философии, Челябинский Госуниверситет  Басов Евгений Андреевич, Кандидат экономических наук, г. Тюмень Басов Евгений Андреевич, Кандидат экономических наук, г. Тюмень  Третьяков Анатолий Петрович Третьяков Анатолий Петрович  Большаков Павел Васильевич, движение "За возрождение Урала" журналист, фотохудожник Большаков Павел Васильевич, движение "За возрождение Урала" журналист, фотохудожник  Бурухина Анна Федоровна Бурухина Анна Федоровна  Гущин Александр, эксперт по литературе САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Гущин Александр, эксперт по литературе САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  Бобырева Тамара Сергеевна Бобырева Тамара Сергеевна  КОЧНЕВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ продюсер КОЧНЕВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ продюсер  Пинчук Александр Владимирович Пинчук Александр Владимирович  Болдырев Андрей Валентинович Болдырев Андрей Валентинович  Кугаевская Людмила Борисовна Кугаевская Людмила Борисовна  Шадрин Андрей Валерьевич Шадрин Андрей Валерьевич  ВЕТОШКИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ доктор юридических наук ВЕТОШКИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ доктор юридических наук  РОГОЗИН-РАЗБОЙНИКОВ Уральский художник, ученый РОГОЗИН-РАЗБОЙНИКОВ Уральский художник, ученый  Шляхторов Алексей Геннадьевич Шляхторов Алексей Геннадьевич  Ознобихин Сергей Федорович Ознобихин Сергей Федорович  ГЕОРГИЙ ГРИГОРЬЕВ Музей Бажова заведующий ГЕОРГИЙ ГРИГОРЬЕВ Музей Бажова заведующий  Хлыстикова Антонина Михайловна директор музея С. Щипачёва Хлыстикова Антонина Михайловна директор музея С. Щипачёва  Мач Валентин Яковлевич БЕЛОРУССИЯ Мач Валентин Яковлевич БЕЛОРУССИЯ  Семенова Наталья Наумовна Семенова Наталья Наумовна  СЕМЕНОВА ОЛЬГА ИВАНОВНА ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ, ИНИЦИАТИВЫ, ПРОЕКТЫКОНФЕРЕНЦИИ КРУГЛЫЕ СТОЛЫ СЕМЕНОВА ОЛЬГА ИВАНОВНА ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ, ИНИЦИАТИВЫ, ПРОЕКТЫКОНФЕРЕНЦИИ КРУГЛЫЕ СТОЛЫ СТАТЬ ЭКСПЕРТОМ КЛУБАКОНТАКТЫ СТАТЬ ЭКСПЕРТОМ КЛУБАКОНТАКТЫ |

Одно поколение словно волна набегает на другое, совсем не зная друг друга Ф. Тютчев

Подробнее... Просмотров: 2185

Подробнее... Просмотров: 1916

Подробнее... Просмотров: 1635

Вопрос об оппозиции сопровождает всю историю человечества. Нужна ли она? Как её легализовывать? Ведь любое признание, любая легализация превращает её во вторую власть, причем со знаком минус. Подробнее... Просмотров: 1763

Социум для прогресса нуждается в инакомыслящих, «стропотных» людях с их «горькими выходками». В. Даль

Чтобы ответить на поставленные необычные вопросы, необходимо выбрать для себя ключевое слово, потянув за которое, можно попытаться размотать эту «пряжу». Подробнее... Просмотров: 1904

Регресс называл себя духовной оппозицией прогресса. Генин Михаил

Что мы понимаем под оппозиционностью? Оппозиционность – это качество личности, это склонность, будучи несогласным с чьими-то взглядами или действиями, опровергать их, противодействовать им и прямо противопоставлять им свое миропонимание, свои убеждения. Подробнее... Просмотров: 1912

Польше придется делиться.

Подробнее... Просмотров: 1724

Или еще Перельман предупреждал от «МММ».

Подробнее... Просмотров: 1704

Выступление заседании Изборского клуба от 13.06.2019.

Неизвестный автор

Финансовые пирамиды – одна из примет нашего времени. Что же это такое? Подробнее... Просмотров: 2047

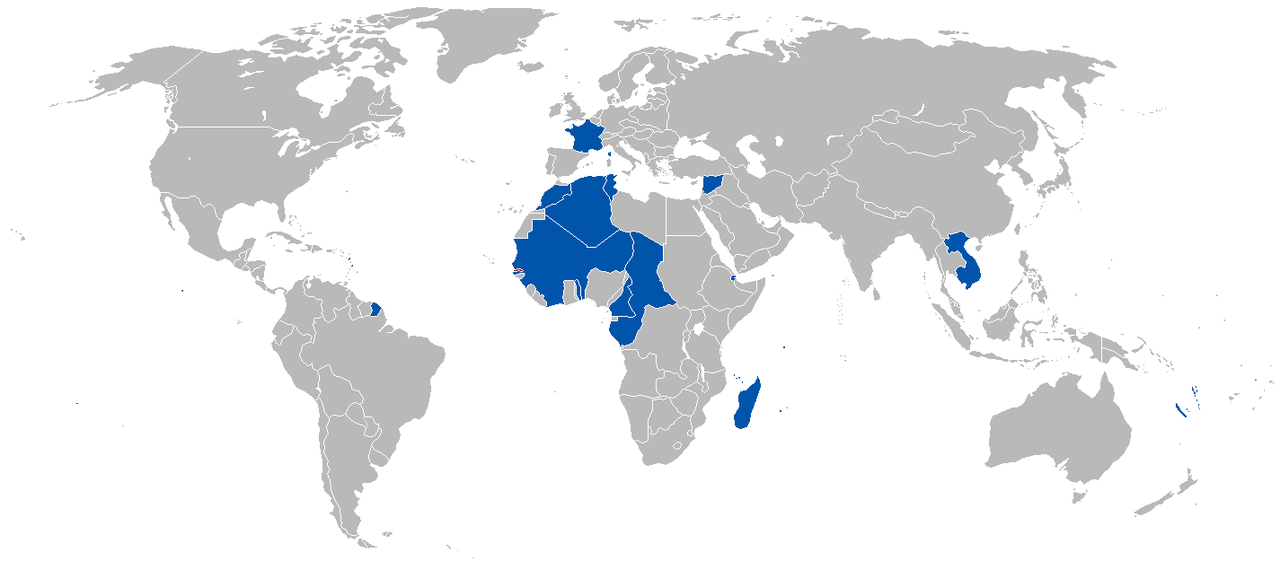

Английский язык ищет союзников?

Подробнее... Просмотров: 1726

Подробнее... Просмотров: 1845

Нужно ли учить детей с первого класса финансам и акционированию? Выступление на заседании Изборского клуба от 13.06.2019.

сохранить их – мудрость, а умело расходовать – искусство. Сенека

А действительно ли нужна массовая финансово-акционерная грамотность населения? Скорее всего, да. По следующим причинам: Подробнее... Просмотров: 1874

Будущее не придет само, если мы не примем мер. В. Маяковский

Последние десять лет мы все чаще слышим по телевидению и читаем в СМИ лозунги-мемы: «Ваше мнение для нас важно», «Вы должны занимать гражданскую позицию», «Твой голос важен и нужен». Особенно эти призывы как мантру начинают повторять перед выборами любых уровней. Подробнее... Просмотров: 2022

Как известно, по итогам прошлого года Челябинское отделение Союза писателей России признано одним из лучших в Отечестве русской словесности. В июне, в честь 220-летия со дня рождения Александра Пушкина, у меня уже закружилась голова от знаковых событий писателей и поэтов в Челябинской области. Подробнее... Просмотров: 2019

Вводим критерий.

Подробнее... Просмотров: 1734

Новый взгляд на Католическую Церковь.

Подробнее... Просмотров: 1813

Подробнее... Просмотров: 1688

С точки зрения читателя

Подробнее... Просмотров: 1777

1.

Подробнее... Просмотров: 1796

Подробнее... Просмотров: 1650

Подробнее... Просмотров: 1648

Размышления на тему.

Подробнее... Просмотров: 1889

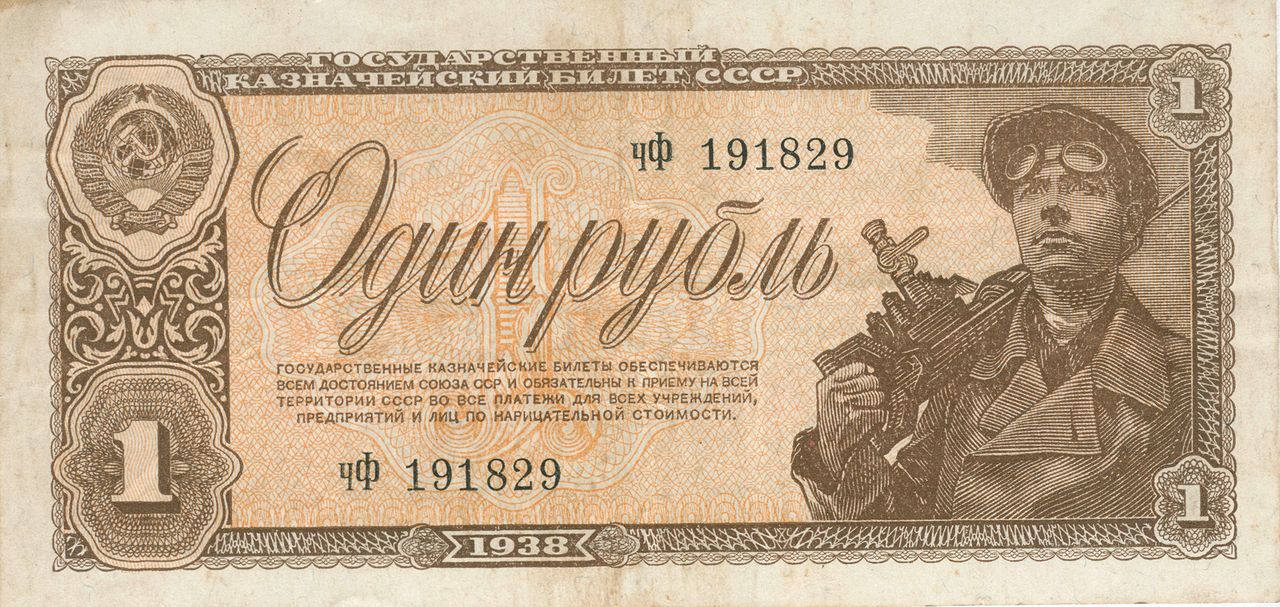

Свидетельствует сталинский нарком финансов.

Подробнее... Просмотров: 1790

в которой сперва ничего не понимаешь, а потом, когда начинаешь что-то понимать, тебе уже пора уходить. Э. М. Ремарк

Пьеса к нам попала по случаю. Конечно, хотелось бы писать рецензию на пьесу, когда ее уже сыграли актеры, а ты увидел ее на сцене. Подробнее... Просмотров: 1830

Меценатство явление известное с древних времен. И Россия здесь не является исключением. Более того, российские меценаты известны всему миру, а «Третьяковка» стала одной из визитных карточек нашей страны. Меценатство развивается в нашей стране и сейчас, и возникает вопрос, как оно регулируется действующими нормативными документами? На какой правовой основе выстраиваются отношения меценат – автор и меценат – государство? Меценатство явление известное с древних времен. И Россия здесь не является исключением. Более того, российские меценаты известны всему миру, а «Третьяковка» стала одной из визитных карточек нашей страны. Меценатство развивается в нашей стране и сейчас, и возникает вопрос, как оно регулируется действующими нормативными документами? На какой правовой основе выстраиваются отношения меценат – автор и меценат – государство?

Подробнее... Просмотров: 2319

Подробнее... Просмотров: 1685

Подробнее... Просмотров: 1845

Подробнее... Просмотров: 1802

Подробнее... Просмотров: 1654

и не опустошай окрестности, ибо дерево не человек, чтобы могло уйти от тебя. Ветхий Завет. Второзаконие, 20:19

Люди любят рассуждать на две темы: образование и медицина. И это понятно, любой человек сам учился или лечился, лечится (находится в процессе), будет лечиться. Сегодня речь о медицине и здравоохранении. Подробнее... Просмотров: 1866

1.

Подробнее... Просмотров: 2135

Подробнее... Просмотров: 1805

Сюжет пьесы строится вокруг главного героя – Марка Чепмена, более известного массам, как убийца Джона Леннона, одного из участников группы «The Beatles». Действие происходит за некоторое время до убийства знаменитости. Подробнее... Просмотров: 1679

Подробнее... Просмотров: 1598

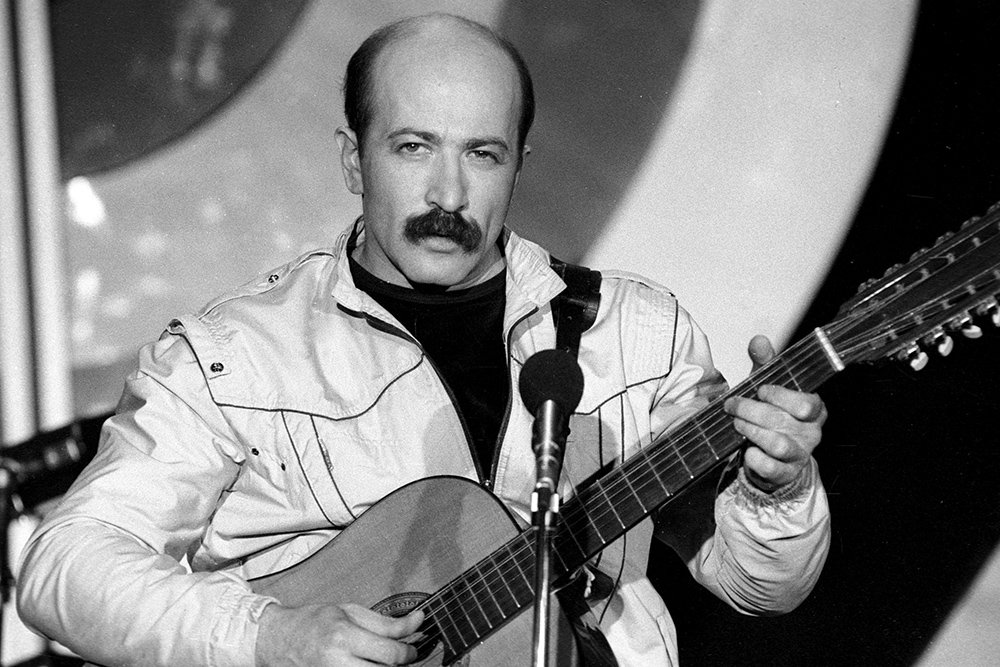

Музыка в том или ином качестве, в том или ином виде, всегда присутствует в жизни человека. Для кого-то музыка становится профессиональным направлением. Для кого-то остаётся фоновой составляющей. Кому-то нравится она музыка, кому-то другая. Но для всех она остается частью нашей жизни. И каждый проходит свой путь приобщаясь к ней. Подробнее... Просмотров: 2078

1908 год

Подробнее... Просмотров: 2098

Почему Гитлер не подготовился воевать зимой?

Подробнее... Просмотров: 1730

Подробнее... Просмотров: 1840

Подробнее... Просмотров: 2169

Подробнее... Просмотров: 2264

Подробнее... Просмотров: 2162

Подробнее... Просмотров: 1884

или что выбрать между первенством и собственностью

Эта дилемма очень древняя, суть её заключается в том, что если мы возьмём свое, но слабое – мы с этим слабым останется, а если возьмём экспортное – за него придется платить. Не всегда деньгами, но даже само признание стороннего приоритета уже оплата. Это значит мы придаем больший статус своему конкуренту. Подробнее... Просмотров: 1823

Подробнее... Просмотров: 1600

1.

Подробнее... Просмотров: 1837

1.

Подробнее... Просмотров: 1786 |

ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОДЕКС Законодательная программаЗАКОН О ПРОТЕКЦИОНИЗМЕ Г Е Р О Й Социально-законодательная программа ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОДЕКС Законодательная программаЗАКОН О ПРОТЕКЦИОНИЗМЕ Г Е Р О Й Социально-законодательная программа   ДАНИИЛ ЩЕНЯ мемориальная программа ДАНИИЛ ЩЕНЯ мемориальная программа  ЦЕРЕМОНИАЛЬНЫЙ КОДЕКС ЦЕРЕМОНИАЛЬНЫЙ КОДЕКС  БОГОМЯКОВ программа БОГОМЯКОВ программа    Б А Ж О В научная программа Закон об образованииДЕЛАЙ КАК Я Программа социальных проектов Б А Ж О В научная программа Закон об образованииДЕЛАЙ КАК Я Программа социальных проектов УРАЛЬСКИЙ ПРОМАРТ Коллекционная программа Галереи Перевозчикова УРАЛЬСКИЙ ПРОМАРТ Коллекционная программа Галереи Перевозчикова ЗАКОН О МЕЦЕНАТСТВЕ Дискуссионно-законодательная программа ЗАКОН О МЕЦЕНАТСТВЕ Дискуссионно-законодательная программа ЗАКОН ОБ ЭСТЕТИЧЕСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕСУФИЙСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАКОН ОБ ЭСТЕТИЧЕСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕСУФИЙСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ УРАЛЬСКАЯ КИНОСТУДИЯ ГЕРАСИМОВА проект ОТЕЧЕСТВЕННАЯ РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА научно-практическая программаЗАКОН О ЛОББИЗМЕ Дискуссионно-законодательная программаПЕНИТЕНЦИАРНЫЙ КОДЕКС УРАЛЬСКАЯ КИНОСТУДИЯ ГЕРАСИМОВА проект ОТЕЧЕСТВЕННАЯ РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА научно-практическая программаЗАКОН О ЛОББИЗМЕ Дискуссионно-законодательная программаПЕНИТЕНЦИАРНЫЙ КОДЕКС  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОДЕКС программа МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОДЕКС программа   ДИНАСТИЧЕСКИЙ КОДЕКСМультвоспитание программаЮВЕНАЛЬНЫЕ ДИСКУССИИ И СЕМЕЙНЫЙ КОДЕКС РФ ДИНАСТИЧЕСКИЙ КОДЕКСМультвоспитание программаЮВЕНАЛЬНЫЕ ДИСКУССИИ И СЕМЕЙНЫЙ КОДЕКС РФ  |

СОБЫТИЯ, НЕ ПРОХОДЯЩИЕ МИМО

ВИДЕОРЕПОРТАЖИ

ВИДЕОРЕПОРТАЖИ ВИДЕОВЫСТУПЛЕНИЯ ВИДЕОВЫСТУПЛЕНИЯ ИЗБОРФИЛЬМ ИЗБОРФИЛЬМ УРАЛЬСКИЙ БАРДОВСКИЙ КОНКУРС "МОЙ ГОРОД" УРАЛЬСКИЙ БАРДОВСКИЙ КОНКУРС "МОЙ ГОРОД"

НЕДРЕМЛЮЩАЯ ИСТОРИЯ

Пороги

ОПОРНЫЙ КРАЙ

УРАЛЬСКАЯ ЗЕМЛЯ

И ЕЁ ЛЮДИ

АКАДЕМИК КОСТИНА

УРАЛ ПАМЯТНЫЙ

ЦВЕТА СВЕТА

ЗНАКИ ДЕРЖАВЫ

Москва-Сити

Мир глазами уральских художников

Рогозин-Разбойников

ЭЛИТА УРАЛА

В МИРЕ ИСКУССТВА

|

Все мы граждане своей страны, значит, гражданское общество у нас априори существует. Будет оно активно или нет, зависит от многих факторов: политических, экономических и социальных. Для характеристики гражданского общества хочется выделить еще один фактор - демографический.

Все мы граждане своей страны, значит, гражданское общество у нас априори существует. Будет оно активно или нет, зависит от многих факторов: политических, экономических и социальных. Для характеристики гражданского общества хочется выделить еще один фактор - демографический. Несколько месяцев назад я уже писал на эту тему, ссылаясь на доводы в интервью политолога Делягина. Прошёл год, американцы произвели (всего) 400 истребителей F-35, в добавок к 187 машинам F-22, а истерика вокруг наших Сушек только растёт. Всё очень просто и непросто. С одной стороны, практика показала, что в Сирии «Рапторы» оказались слабоваты против Су-35.

Несколько месяцев назад я уже писал на эту тему, ссылаясь на доводы в интервью политолога Делягина. Прошёл год, американцы произвели (всего) 400 истребителей F-35, в добавок к 187 машинам F-22, а истерика вокруг наших Сушек только растёт. Всё очень просто и непросто. С одной стороны, практика показала, что в Сирии «Рапторы» оказались слабоваты против Су-35. Есть ли оппозиция или нет оппозиции – народу это неизвестно. Поэтому будет Закон об оппозиции или нет – основная масса населения останется к этому индифферентной. Даже, возможно, будет отрицательная реакция как сигнал на зажим критики. Почему Закон об оппозиции, на мой взгляд, не нужен?

Есть ли оппозиция или нет оппозиции – народу это неизвестно. Поэтому будет Закон об оппозиции или нет – основная масса населения останется к этому индифферентной. Даже, возможно, будет отрицательная реакция как сигнал на зажим критики. Почему Закон об оппозиции, на мой взгляд, не нужен? 1.

1. Выступление на заседании Изборского клуба от 11.07.2019.

Выступление на заседании Изборского клуба от 11.07.2019. Выступление на заседании Изборского клуба от 11.07.2019.

Выступление на заседании Изборского клуба от 11.07.2019. Великой страну делают её граждане. И дело здесь не только в патриотическом воспитании детей и юношества, или туристических достопримечательностях. Наличие в стране и её истории фигур мирового масштаба выводит и страну на мировой уровень. Ставит её в ряд мировых держав и, - формально или неформально – другой вопрос, - дает права мировых держав. Страна получает, как минимум моральное, право разговаривать с другими странами с позиции творца цивилизации.

Великой страну делают её граждане. И дело здесь не только в патриотическом воспитании детей и юношества, или туристических достопримечательностях. Наличие в стране и её истории фигур мирового масштаба выводит и страну на мировой уровень. Ставит её в ряд мировых держав и, - формально или неформально – другой вопрос, - дает права мировых держав. Страна получает, как минимум моральное, право разговаривать с другими странами с позиции творца цивилизации. Как и любой родитель, я не понаслышке знаком со школьным курсом математики. Домашние задания я проверю более-менее регулярно. Не редко приходится включаться в решение задач. Окончив четвертый класс моя дочь неплохо умеет рассчитывать когда встретятся пароходы, если один выйдет из пункта А со скоростью 10 км/час, а второй из пункта Б со скоростью 12 км/час.

Как и любой родитель, я не понаслышке знаком со школьным курсом математики. Домашние задания я проверю более-менее регулярно. Не редко приходится включаться в решение задач. Окончив четвертый класс моя дочь неплохо умеет рассчитывать когда встретятся пароходы, если один выйдет из пункта А со скоростью 10 км/час, а второй из пункта Б со скоростью 12 км/час. Финансовые пирамиды воздвигают лжефараоны.

Финансовые пирамиды воздвигают лжефараоны.

Акционирование – жизненная необходимость. Нравится нам это или нет, но государство снимает с себя часть своих полномочий в отношении государственного предприятия с целью повышения эффективности управления и организации производства. Это вид приватизации. Одна из организационно-правовых форм предприятия.

Акционирование – жизненная необходимость. Нравится нам это или нет, но государство снимает с себя часть своих полномочий в отношении государственного предприятия с целью повышения эффективности управления и организации производства. Это вид приватизации. Одна из организационно-правовых форм предприятия. Нажить много денег – храбрость,

Нажить много денег – храбрость,

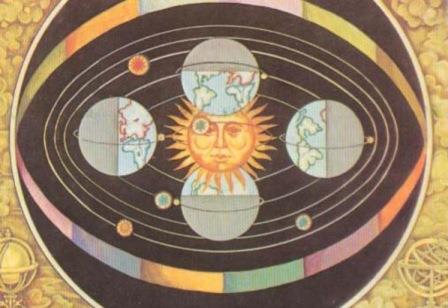

Когда мы рассмотрели вопрос, так сказать, не только научной подоплеки разработанной Николаем Коперником Гелиоцентрической системы, мы невольно обратились к личности самого Николая Коперника. Нет, ничего сенсационного, каких-то новых, ранее неизвестных страниц в его биографии мы не нашли. Интерес вызвали его отношения с Католической Церковью.

Когда мы рассмотрели вопрос, так сказать, не только научной подоплеки разработанной Николаем Коперником Гелиоцентрической системы, мы невольно обратились к личности самого Николая Коперника. Нет, ничего сенсационного, каких-то новых, ранее неизвестных страниц в его биографии мы не нашли. Интерес вызвали его отношения с Католической Церковью.

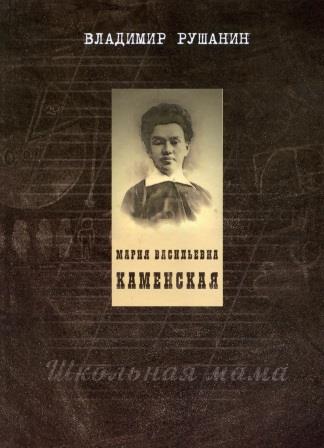

Два года назад я опубликовал рецензию на книгу ректора ЧГИК, доктора исторических наук Владимира Яковлевича Рушанина «Иван Александрович Тихомиров. Возвращение забытого имени». На днях в новой книге историк и публицист вернул из исторического небытия ещё одно имя – начальницы двух женских гимназий на Урале до 1917 года Марии Васильевны Каменской. Она прожила две жизни: 42 года – до революции и 46 лет при Советской власти: почти 70 лет уникальной педагогической жизни!

Два года назад я опубликовал рецензию на книгу ректора ЧГИК, доктора исторических наук Владимира Яковлевича Рушанина «Иван Александрович Тихомиров. Возвращение забытого имени». На днях в новой книге историк и публицист вернул из исторического небытия ещё одно имя – начальницы двух женских гимназий на Урале до 1917 года Марии Васильевны Каменской. Она прожила две жизни: 42 года – до революции и 46 лет при Советской власти: почти 70 лет уникальной педагогической жизни! Давайте сразу определимся, меня интересует серьёзное искусство, и вопрос я ставлю, как нам получить классическое искусство? – то есть «искусство навсегда».

Давайте сразу определимся, меня интересует серьёзное искусство, и вопрос я ставлю, как нам получить классическое искусство? – то есть «искусство навсегда». Говорить о финансировании культуры и искусства государством и забывать советский опыт было бы в корне не правильно. В СССР культура и искусство полностью финансировались государством. И к этому уникальному опыту мы попробуем присмотреться подробнее.

Говорить о финансировании культуры и искусства государством и забывать советский опыт было бы в корне не правильно. В СССР культура и искусство полностью финансировались государством. И к этому уникальному опыту мы попробуем присмотреться подробнее.

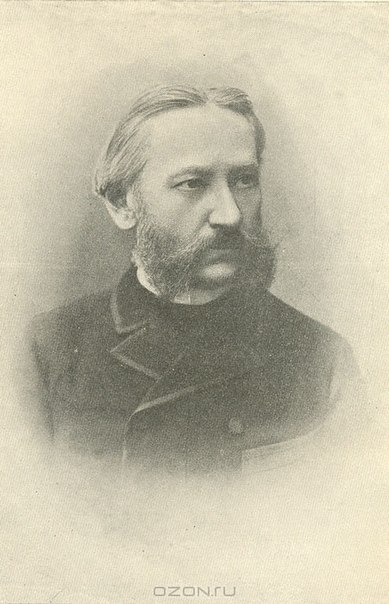

Начну с вопроса, что называется, «на засыпку»: «Кто был министром финансов в период истории нашей страны, который принято называть «сталинским»? И очень немногие назовут эту фамилию. В принципе, это объяснимо. Финансовая сфера интересна тем, что она присутствует везде, но её представители, как правило, держатся в тени, за исключением чисто финансовых организаций.

Начну с вопроса, что называется, «на засыпку»: «Кто был министром финансов в период истории нашей страны, который принято называть «сталинским»? И очень немногие назовут эту фамилию. В принципе, это объяснимо. Финансовая сфера интересна тем, что она присутствует везде, но её представители, как правило, держатся в тени, за исключением чисто финансовых организаций.

Пьесу читала с интересом. Хотелось узнать, что же дальше будет происходить с ее героями. От сцены к сцене отношение к действующим лицам драмы менялось, но сочувствия не было ни к кому. Если говорить о проблематике, то в пьесе смешалось все: месть, самоубийство, сталинисты, творческая элита, блуд, секс, философские споры о человеке, мироощущение трех поколений в переломный момент эпохи.

Пьесу читала с интересом. Хотелось узнать, что же дальше будет происходить с ее героями. От сцены к сцене отношение к действующим лицам драмы менялось, но сочувствия не было ни к кому. Если говорить о проблематике, то в пьесе смешалось все: месть, самоубийство, сталинисты, творческая элита, блуд, секс, философские споры о человеке, мироощущение трех поколений в переломный момент эпохи. «Дерево-Древо» Сергея Магнитова. Произведение о конфликте власти и интеллекта, о гордыне, о человеческой слабости и торжествующей над ней силой и о силе, побежденной человеческой слабостью.

«Дерево-Древо» Сергея Магнитова. Произведение о конфликте власти и интеллекта, о гордыне, о человеческой слабости и торжествующей над ней силой и о силе, побежденной человеческой слабостью.  Восточная мудрость гласит: «Сколько ни говори «халва, халва», во рту слаще не станет». Поэтому сколько бы со всех трибун ни поднимали проблему медицины, ответ один – коммерциализация будет расти. Почему?

Восточная мудрость гласит: «Сколько ни говори «халва, халва», во рту слаще не станет». Поэтому сколько бы со всех трибун ни поднимали проблему медицины, ответ один – коммерциализация будет расти. Почему? Не порти дерев, от которых можно питаться,

Не порти дерев, от которых можно питаться, Здравоохранение прочно связывается с социальностью. Это ошибка. Чтобы это понять, разобьём на две части обычное выражение «Здравоохранение – социальная проблема».

Здравоохранение прочно связывается с социальностью. Это ошибка. Чтобы это понять, разобьём на две части обычное выражение «Здравоохранение – социальная проблема».

Говорить о жизненном пути Г.К. Жукова и не говорить о 22 июня 1941-го года – это примерно как говорить о Наполеоне и не говорить о Ватерлоо. В жизни и того и другого – это главный разгром.

Говорить о жизненном пути Г.К. Жукова и не говорить о 22 июня 1941-го года – это примерно как говорить о Наполеоне и не говорить о Ватерлоо. В жизни и того и другого – это главный разгром.

В июньском номере газеты «Алапаевская искра» была опубликована статья «Учитель, ау!». Алапаевский район, на территории которого организовано три муниципальных округа испытывает острую нехватку в педагогических кадрах.

В июньском номере газеты «Алапаевская искра» была опубликована статья «Учитель, ау!». Алапаевский район, на территории которого организовано три муниципальных округа испытывает острую нехватку в педагогических кадрах.

По итогам работы в 2018 году Челябинское отделение Союза писателей России признано одним из лучших в стране. Недавно в челябинской библиотеке имени А. Пушкина секретарь Союза писателей РФ Нина Ягодинцева вручила кубок и памятный диплом лидеру челябинских писателей Олегу Павлову.

По итогам работы в 2018 году Челябинское отделение Союза писателей России признано одним из лучших в стране. Недавно в челябинской библиотеке имени А. Пушкина секретарь Союза писателей РФ Нина Ягодинцева вручила кубок и памятный диплом лидеру челябинских писателей Олегу Павлову. Утверждение приоритетов в основании сразу скажет нам о качестве и приоритетах в развитии школы. Но вопрос сразу упирается в универсальную дилемму: взять лучшее, но чужое, или слабое, но своё?

Утверждение приоритетов в основании сразу скажет нам о качестве и приоритетах в развитии школы. Но вопрос сразу упирается в универсальную дилемму: взять лучшее, но чужое, или слабое, но своё?

Профессиональный союз начинался как лоббистская группа работников низовых рабочих подразделений. Профсоюз торговался с работодателями и выбивал у них ресурсы, долги, преимущества.

Профессиональный союз начинался как лоббистская группа работников низовых рабочих подразделений. Профсоюз торговался с работодателями и выбивал у них ресурсы, долги, преимущества.